中国长城(4)

时间:2015-05-18 来源:未知 作者:文化寻根 点击:

次

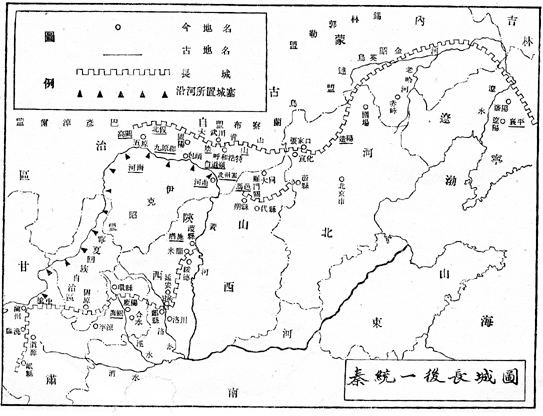

二、秦、赵、燕长城的价值

关于秦长城和燕长城的记载很少,这并非表明它们没有起到防御作用,相反正好说明三国修建长城后,匈奴、东胡等部族没有越过长城南掠,长城在军事上起了重要的屏障作用。以秦国为例:假如北面没有修筑长城,秦国就必须派大军驻守北方重要通道和隘口,阻止匈奴南掠,而无法抽调大军兼并六国。可见,秦长城建成后,只需要少量军队驻守,即可阻止匈奴南下。即使匈奴大军南下,由于有长城防御,秦国也可迅速派兵赴救,因此秦长城起到了军事防御作用。

赵长城建筑在阴山(今大青山、乌拉山东南)脚下,多系用土夯筑,质量较差,又靠近匈奴,因此开始时,常被匈奴大军攻击。赵悼襄王时,派大将李牧到长城统领大军防守。悼襄王给予李牧便宜任免属吏的特权,并将云中、雁门、代郡北部的商业税和田赋作为军费供李牧支配。李牧将指挥部设在雁门郡北部的长城下,以便东、西照应。他厚待战士,日杀数牛来改善伙食;李牧下令军中:“匈奴来掳掠,全体将士立即收牛马羊入保长城,有敢捕虏者斩!”匈奴每来侵犯,由于烽火严紧,事先知道消息,赵国军民便收牲畜入保长城。匈奴掳掠不到人和牲畜、财物,只好退去。如此数年,虽未挫败匈奴,但赵军也无亡失。此后,李牧挑选战车1300辆,精骑13000匹,勇士50000人,射手100000人,训练作战。练成之后,便大纵畜牧。长城以北,人畜遍野。匈奴得到消息便来掳掠。起初,李牧佯装败逃,单于便率倾国人马南下。李牧事先设下埋伏,张左右翼夹击,大破匈奴10万余骑,单于落荒败走,逃奔北方而去。此后10余年,匈奴不敢近赵长城。赵北边宁静,人民安居乐业,赵长城在军事防御上起到了巨大的作用。

直到西汉前期,战国秦、赵、燕长城仍在发挥军事防御作用。直到汉武帝把匈奴赶到漠北以后,修复蒙恬所筑秦长城和修建外长城,这条战国秦、赵、燕长城才被放弃,它的军事防御作用也才随之终结。

三、战国秦、赵、燕长城的历史价值

1、事实表明,只有修筑长城,加上一定数量的驻军,才能防止北方游牧民族骑兵闪电式的袭击。没有长城,即使有大量的步兵和骑兵,仍然是防御不了的。

2、秦、赵、燕长城建造科学。这些长城基本上是依山川形势险要而建,在山口与平原地区,都建筑高厚的城墙,截断匈奴、东胡骑兵进出之路。除了长城之外,内外制高点还建有烽火台,用于侦察敌情和传递消息;在交通路口和谷口,建筑障城,派军驻守,以加强长城的防御能力。在长城以内,每隔一段距离,都修建驻军的大城,并设有迅速传递消息的通讯网,以便统一指挥和互相支援。这条三国长城及其烽火台、障、城等配套建筑,构成了一套完整科学的军事防御体系。