人类文明不断进步,数不尽的岁月悄然流逝,留给我们的唯有古建、文物与口耳相传的非物质文化。相比于文物与非物质文化,古建具有更强的实用价值,但在现代化的今天,古建已逐渐无法满足人们对于住宅的需求,因此人们换新弃旧,疏于对其进行维护。古村落、古建筑被毁坏的消息层出不穷,每天每时每刻,都有古村古建正在消逝。

人为破坏古村古建

拆迁

近些年除去因战争、地震、水灾等不可抗力损毁的古建筑之外,因为城市的快速发展、修建道路等人为原因被毁坏的古建筑已经数不清了,这一情况令人扼腕叹息,这些古建筑都是祖先留给后人的宝贵财富,凝结着先人的精神和心血,任何人都不应该去损坏它。但现实恰恰相反,有很多人认为这些古物没有什么用处,还不如腾出地方建个厂子发展经济的好,这样的想法和做法都是人为割裂历史,是对历史的犯罪。

马固村被拆前 马固村被拆后

买卖

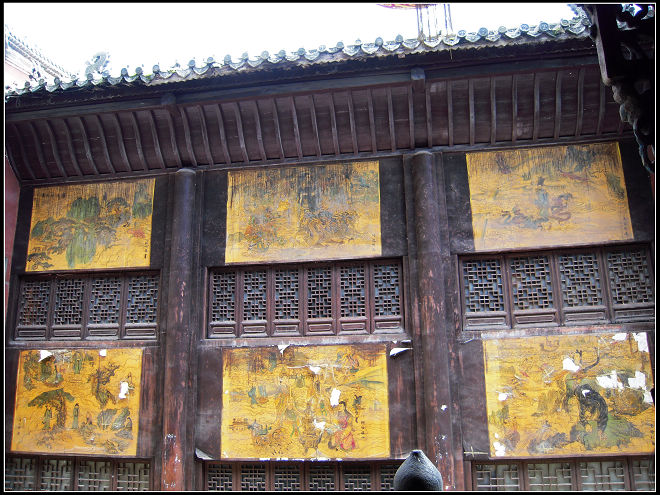

早在民国时期,一些外国文物商人就来到中国搜刮文物,他们把一些中国优秀的古建筑拆散迁移到国外,现收藏于各国博物馆。到了上世纪八十年代,大批未纳入文物保护对象的古建筑群,属于私人财产,可以自由买卖。那些最早从事古董生意的商人在农村大肆收购、拆除古建筑的构件。有识之士对此表示担忧,开始购买整栋建筑希望以此保护建筑文明的完整性。而商人也从中嗅到了商机,打着“异地保护”的旗号开始做起了古建筑异地安置的生意。他们奔走于安徽和江西等地,搜集散落在农村的老房子,再联系北京、上海、浙江的买主,从中赚取差价。

成龙捐明清古建给新加坡大学

我国古村古建保存现状

古村落被誉为中华民族几千年农耕文明的“文化之根”,其居住理念、村镇布局、外形意蕴、建筑艺术无不蕴涵着丰富的文化内涵。我国目前保存完好的古村落主要集中在皖南古村落群、水乡古镇群、川黔渝交界古村镇群、晋中南古村镇群等。但十多年来,尤其是近几年,随着乡村工业化的发展,各地开发建设改变着城乡人文环境。据第三次全国文物普查统计,近30年来消失的4万多处不可移动文物中,有一半以上毁于各类建设活动。对于乡村的古建筑,不少商人、收藏者私下竞相收购,甚至有不法分子铤而走险偷盗贩卖古建筑。

李渡口

古村古建保护规划

保护途径:

目前,古村古建的整体保护大多处于自发状态,相当一部分只是对其中的部分古建筑物进行挂牌保护。在此情况下,我们可以采用:

1、以规划促保护。一方面,通过城市规划控制予以保护。禁止大拆大建,只能原样修缮,对确实因安全问题需要改建的,要求原址建新如旧,保持整体风貌不变。另一方面,通过旅游发展规划予以保护。

埭美水上古村

保护困境:

1、法律法规不完善。虽然国家有《文物保护法》,但其管理对象重点在单体文物和列为保护单位的建筑物,对古镇、古村、古民居的保护缺乏现实指导性,应出台古村落、古民居保护条例之类的法规。

2、群众保护意识不强。很多居民为改善居住条件,在原址改建,甚至乱搭乱建,严重破坏了古建筑和古村落的整体性。或者彻底弃旧居,建新房,致使大部分古建无人居住或仅留老人居住,古村落逐渐空心化村,部分房屋因无人管理或无钱修缮,因年久失修而倒塌。这种情况,我们可以对古建筑进行发展性的保护,既在古建筑内部安装现代化设施,满足居民生活需求,又原样保存古建筑的风貌。

3、管理体制不顺。一是认定部门不明确,文物保护单位的认定工作,分属多个单位,不利于工作开展。二是多头管理,特别是已开发或正在开发的古民居,文物部门、旅游部门、开发公司、镇里村里、产权人都在管。对于没有开发或未列入保护单位的却无人问津,各部门互相推脱责任。三是保护开发主体不明确。目前,大部分古建筑都属于居民所有,作为产权人的居民缺乏保护的动力,导致维修保护难以为继。而一些已开发的古村落、古建筑,由于政府不是产权所有者,话语权不足。面对上述几个问题,可见政府与民众建立有效联系的重要性,政府应准确划分各部门应负责的工作,简化程序。

爱忠堂

4、保护及修缮经费欠缺。国家、省市只对成功申报为文物保护单位的古村古建才有经费安排,即使是已公布的各级文保单位的维护资金也很难落实。而古建筑的产权所有人或使用人,收入有限,更难以承担古建保护所需的费用,很多古建因得不到及时维修而毁坏。

爱忠堂

5、修缮技术不足。一是传统工艺、工匠生存空间狭小,技艺渐渐淘汰、失传。二是过去的建筑大都是砖木结构,其青砖等“旧”的建筑材料已无法生产或市面少见、价格昂贵。所以古建筑的保护并不是单一的,它还关系到传统技艺的传承与复兴,没有好的工匠、适合的传统材料,如何保护。

我们应密切关注古村古建现状,尽己之力,将饱经风霜的它们妥善保护、传承下去。