《文化寻根》是由中央电视台“发现之旅”频道精心打造制作的一档以“发掘传统文化、弘扬中华文明”为宗旨,以实现文化强国为目标的电视栏目,其目的是为全国观众提供一个深入了解和学习我国传统文化的视听窗口。

“文化寻根网”是“CCTV-发现之旅•文化寻根”栏目的官方网站,是面向世界华人和全国观众广泛展示和介绍中华文化的专业网络平台。其主要内容涵盖传统文化、宗教文化、文化遗产保护、中华民俗、国学文化、时代特征文化、饮食文化、旅游文化、军事文化、养生文化、红色文化、戏曲文化、书画艺术等中华优秀文化。

各种文化在这里交汇相融,欢迎关注中华传统文化、倡导文化强国的观众和在各条战线上为实现中华民族伟大复兴而奋斗的朋友,关注“CCTV-发现之旅”频道,关注《文化寻根》栏目。

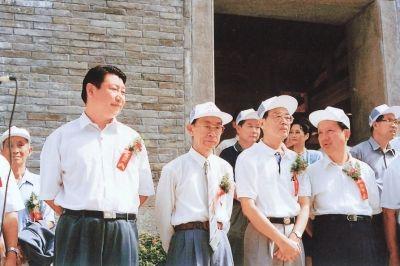

1990年6月8日,习近平在福州华林寺调研。

1997年6月30日,习近平出席林则徐出生地、故居、纪念馆等修复竣工仪式。

新华网北京1月6日电 今日出版的《福建日报》刊登文章《“像爱惜自己的生命一样保护好文化遗产”——习近平在福建保护文化遗产纪事》。全文如下:

“一片福州三坊七巷,半部中国近代史。”

每一天,位于福州市中心的三坊七巷都是人潮如织。徜徉在幽深的坊间巷里,人们沉醉于“明清建筑博物馆”雕梁画栋的精美绝伦,惊叹于这里走出了林则徐、严复、沈葆桢、陈宝琛、林觉民、冰心等灿若繁星的风流人物……

当人们在感悟着福州厚重的历史、感喟于“海滨邹鲁”悠久灿烂的文化时,不一定会想到,20多年前在一位福州主政者的带领下,市委和市政府以及有识之士为保护文化遗产、传承文化根脉所做的努力。

他就是1990年4月开始担任福州市委书记的习近平。“历史文化是城市的灵魂,要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产。”2014年2月25日,习近平总书记在首都北京考察工作时强调。

从1985年6月到2002年10月,习近平在福建工作期间,对文物和文化遗产保护工作就极为重视。他不仅提出了许多前瞻性的思想和观点,并且推动了一系列保护文化遗产的开创性实践,为延续福建文化的“根”与“魂”奠定了坚实的基础,也给福建人民留下了宝贵的精神财富。

初冬时节,福建日报记者深入福州、三明等地,探寻习近平在福建工作时关心和支持文物及文化遗产保护的故事,记录下他各项开创性实践的成果与效应。

高瞻远瞩:“评价一个制度、一种力量是进步还是反动,重要的一点是看它对待历史、文化的态度”

“每一个民族的文化复兴,都是从总结自己的遗产开始的。”著名建筑学家、中国科学院和中国工程院两院院士吴良镛先生如是说。

一个民族的文化遗产,承载着这个民族的认同感和自豪感;一个国家的文化遗产,代表着这个国家悠久历史文化的“根”与“魂”。保护和传承文化遗产,就是守护民族和国家过去的辉煌、今天的资源、未来的希望。

“心有高标,方可致远。”

思想是行动的指针。早在厦门、宁德工作期间,习近平对文物及文化遗产保护工作就很重视,到福州和省里工作后,他提出了很多极富远见的看法。

1986年1月10日,在厦门市八届人大常委会第十八次会议上,时任厦门市委常委、副市长习近平就提出,需要警惕对历史文物的“建设性破坏”,“厦门是不能以这种代价(指建设性破坏)来换取其他方面发展的”。

1990年4月,主政具有2000多年历史的国家历史文化名城——福州之后,保护历史文化名城、保护文物及文化遗产工作在习近平心中的分量更重了。

1991年3月10日下午,在三坊七巷召开的市委市政府文物工作现场办公会上,时任福州市委书记习近平说:“评价一个制度、一种力量是进步还是反动,重要的一点是看它对待历史、文化的态度。要在我们的手里,把全市的文物保护、修复、利用搞好,不仅不能让它们受到破坏,而且还要让它更加增辉添彩,传给后代。”

1992年1月24日,福州城市建设如火如荼之际,习近平在《福建日报》上发表署名文章《处理好城市建设中八个关系》,高屋建瓴地论述了推进城市建设这项“复杂的社会系统工程”,必须妥善处理好的八个关系:上与下、远与近、旧与新、内与外、好与差、大与小、建与管、古与今。

其中,“古与今”着重论述的是如何处理传统历史风貌保护与现代城市建设的关系。习近平说:“我们认为,保护古城是与发展现代化相一致的,应当把古城的保护、建设和利用有机地结合起来。”

那几年,福州市城建提速,为历史名城增添了现代都市的色彩,但是并没有破坏“三山两塔”的基本格局和三坊七巷的古城风貌。正因为较好地处理了“古与今”的关系,才有了相得益彰的结果:历史名城在发展中得到保护,在保护中得到了发展。

担任福建省委副书记、省长之后,习近平对文物和文化遗产保护工作依然念之挂之,在日常繁忙的工作中仍时不时亲自过问。

2001年10月,部分省政协委员赴泉州、漳州两市视察文物和文化遗产保护工作,形成了调研报告,指出问题,提出建议。习近平阅后做了批示:文物是历史的见证,保护文物就是保护历史;文物是珍贵的不可再生资源,保护文物就是促进经济和社会的可持续发展。

2002年4月,时任省长习近平欣然为福州市知名文物学者、曾任福州市文物局局长的曾意丹所著《福州古厝》一书作序。他在序中写到:“保护好古建筑、保护好文物就是保存历史,保存城市的文脉,保存历史文化名城无形的优良传统。”

值得注意的是,习近平在《〈福州古厝〉序》中还特地提出:“保护好古建筑有利于保存名城传统风貌和个性。现在许多城市在开发建设中,毁掉许多古建筑,搬来许多洋建筑,城市逐渐失去个性。在城市建设开发时,应注意吸收传统建筑的语言,这有利于保持城市的个性。”

2014年10月15日,习近平总书记在北京主持召开文艺工作座谈会时曾说“不要搞奇奇怪怪的建筑”,引发广泛关注,很多人期待像北京这样的中心城市今后不要再出现与城市品位和风貌不协调的奇形怪状的建筑。回首观望,习近平在这方面的思考可谓一脉相承、一以贯之。

古今兼容:既要加快城市发展和建设,也要保护好文化遗产,达致“在发展中保护,在保护中发展”

著名作家冯骥才说:“城市,你若把它视为一种精神,就会尊敬它、保护它、珍惜它;你若把它只视为一种物质,就会无度地使用它,任意地改造它,随心所欲地破坏它。”

上世纪80年代起,和很多地方一样,福州城市发展日新月异,由此,城市开发建设与文化遗产保护的冲突也不时出现。

三坊七巷北隅,南后街与杨桥路交汇处,历经百年沧桑的林觉民故居静立于繁华闹市之中,门前矗立着全国重点文物保护单位和福州市文物保护单位的石碑。

往来的游客并不知道,那块市文物保护碑上,曾出现过一个脸盆大的“拆”字。

这座典型的福州民宅,不仅走出了黄花岗七十二烈士之一林觉民,也是著名作家冰心的故居。林觉民就义后,林家人为逃避清兵的追杀,躲到福州远郊,将此宅卖给了冰心的祖父。1982年,这里被确定为福州市文物保护单位。

但在1989年,福州市有关部门批准一家房地产开发公司拆除林觉民故居部分建筑,准备建设商品房。当时在一家工厂工作、热心文保事业的鼓楼区政协委员李厚威投书《福州晚报》“建议完整保留林觉民故居”,但不久,刺眼的“拆”字还是被写在了市文物保护碑上。

时不我待。福州市政协委员张传兴立即写信给刚到任不久的市委书记习近平,并撰文《林觉民、谢冰心故居不容再拆》,发表于1990年12月1日的《福建日报》,指出“如此不顾社会效益,不免使人失望”。

习近平看到来信后,立即让市文管会核实,同时要求有关部门暂缓拆迁,并于1991年1月27日作出批示,要求市委办公厅核实情况。

1991年3月10日下午,福州市委市政府在林觉民故居召开文物工作现场办公会,习近平亲自主持。时任福州市文管会常务副主任、福州市博物馆馆长黄启权参加了会议。

在林觉民故居二进大厅廊前,习近平问黄启权:“老黄,这里是不是林觉民故居?”黄启权回答:“对,我们站的地方就是林觉民故居的大厅。”“好,我们就决定把它保护下来,进行修缮。”习近平的话语很简洁。